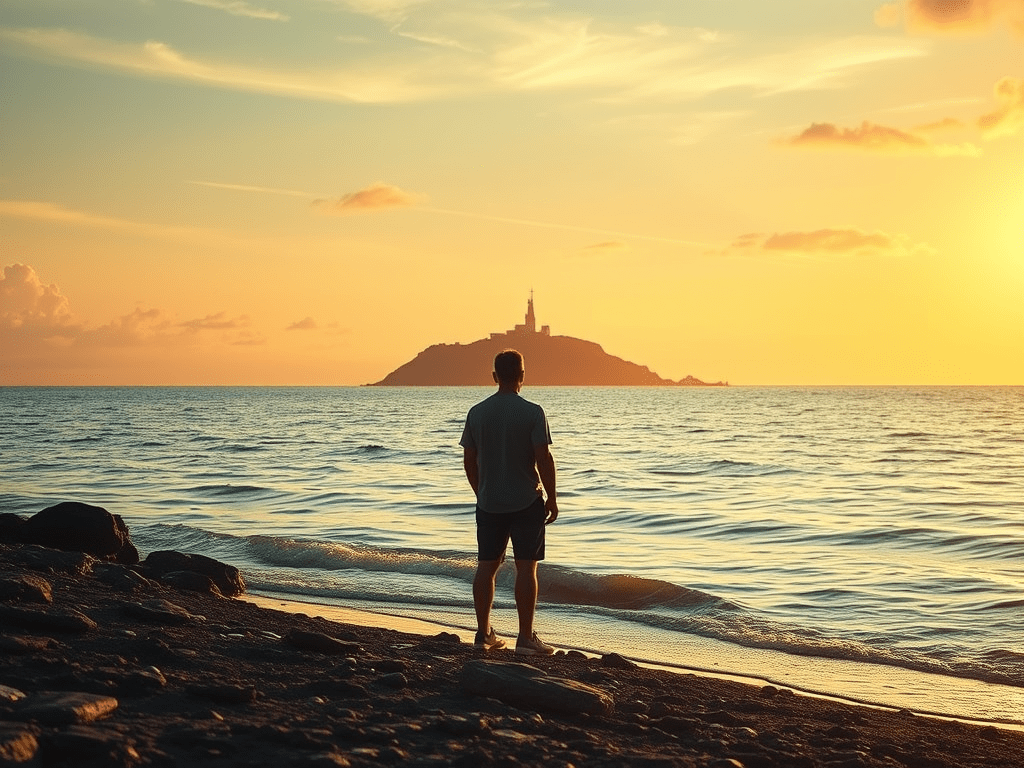

غربتني الدنيا وألقت بي على شواطئ الوحدة، لكني لم أستسلم. واصلت الإبحار نحو جزيرة الأمل، جزيرة كنت أرسم ملامحها في داخلي كلما حاولت العثرات أن تكسرني. لم تزدني التجارب الماضية إلا صلابة، ولم يزدني الخذلان إلا عزيمة.

سألت نفسي:

هل انتهى زمن النجاح؟

هل جف نبع الثناء؟

هل انكسرت راية الكبرياء؟

كانت هذه التساؤلات تتسلل إليّ كهمسٍ حائر، لكنها لم تطل البقاء. كنت أعلم أني لو منحتها مساحة، ستثقل خطاي أكثر. لذلك رميتها خلف ظهري، واخترت أن أعيش في عالمٍ آخر؛ عالمٍ أستنشق فيه نسيم القوة، وأرفع عيني فيه إلى سماءٍ واسعة علّمتني الصبر والتروي.

لكن الأفكار لا تكفّ عن مداهمة العقل؛ تارةً تخيفني من المستقبل، وتارةً تجرّني إلى حسرات الماضي. أسأل نفسي: ماذا أنجزت؟ وماذا سأترك من أثر؟ وهل سأقدر يومًا أن أبتسم ابتسامة صافية لا تذكّرني بجراحٍ قديمة؟

لم يكن لدي سوى عزاء واحد: ذكريات أيام العطاء. تلك اللحظات التي أُعطيت بلا حساب ثم تلاشت كأنها غبار، لكنها بقيت مشعلاً صغيرًا لا ينطفئ داخلي. ومع ذلك، لم أسمح للخيبة أن تهزمني. حاولت أن أقف على أرضٍ أصلب، أن أستبدل المتاعب بنوعٍ من الصمود يليق برجلٍ عرف قسوة الحياة، لكنه ما زال يؤمن أن النور أقوى من الضباب مهما اشتد.

ومن رحم العزلة خرج في داخلي بصيص قوة جارف، دفعني أن أعلن حربًا صامتة على كل ألمٍ نضج في قلبي. نظرت في عيون الأطفال، فرأيت فيها الحياة التي تستحق أن تُعاش، وأبصرت خيوط الأمل تنسج لي طريقًا جديدًا. شعرت أنني أضع أثقال الأمس على رفّ النسيان، وأنهض من بين ركام الهزائم بروحٍ ثائرة، لا يوقفها إلا الله الذي بيده التوفيق والعون.

أدركت حينها أن الإنسان قادر على أن يغيّر حياته إن غيّر ما بداخله. لو أننا فقط امتلكنا الشجاعة لنمحو ما يؤلمنا ونتمسك بلحظة فرح صافية، لكان في هذه الدنيا من السكينة ما يغني عن عيادات الأطباء وعن أوجاع النفوس.

اليوم، كلما نظرت في مرآة نفسي، أيقنت أن العزيمة الراسخة والإيمان العميق بالله هما السند الحقيقي للرجل. بهما أواجه الغد، وبهما أستطيع أن أفتح بابًا جديدًا للأمل والعمل، مهما ضاقت الدروب واشتدت المعارك. فالله وحده هو الملجأ الآمن، والفرح الحقيقي زادٌ يختزنه المؤمن ليواصل السير، مطمئنًا أن بعد الليل فجرًا، وبعد العسر يُسرًا.